실험적이고 전위적인 성격이 강한 ‘퍼포먼스(performance)’는 일정한 공간 안에서 제한된 시간 안에 어떤 매체, 주로 신체를 사용해서 행해지는 예술 형식으로서, 60~70년대 현대 미술을 중심으로 발생했다. 이 장르는 시간의 추이에 따라 진행되는 사건의 과정을 중시하고 특정 시공간에서 하나 또는 여럿의 신체가 벌이는 ‘실제 사건’, 다시 말해 ‘지금 여기에서 어떤 행위가 일어나는 것’을 중시하기 때문에, 행위의 과정과 작품이 분리될 수 없다는 특징을 가지고 있다. 즉 예술가의 실제 현존을 보증하는 유일한 예술 형식인 퍼포먼스 아트는 전적으로 예술가의 신체 위에 놓여 있으며 그 신체는 특정한 시간과 공간을 점유하는 것이다.

퍼포먼스는 이러한 장소-특정성(site-specific)과 함께 전통적인 미술 제작 도구(물감, 붓, 액자, 끌, 대리석, 갤러리)를 쓰지 않는 특성이 있다. 작품을 위한 ‘행위’ 이후에는 예술품으로서 사고팔 수 있는 어떤 회화나 인공품도 남지 않는 것이다. 오로지 그 실제의 공연된 사건(performed event)만이 사진이나 영상으로 기록될 뿐이다. 물론 퍼포먼스가 출현한 지 한참이 지난 지금, 미술시장은 이러한 2차 결과물인 기록물 자체를 작품으로 둔갑 시켜 거래할 수 있는 형태로 바꿔버렸지만 말이다.

이러한 퍼포먼스 아트는 그동안 한 장소에 국한되지 않고 극장에서 미술관에서 거리에서, 그리고 특정 시간에 관객과 퍼포머가 만나는 상태로 행해져왔다. 20세기부터 오늘날까지 예술가들은 신체의 움직임을 양식화해 미적 언어로 발전시킴과 동시에 공연예술의 정형적 구조 속에서 발전해온 고전 무용으로부터 벗어나, 행위를 인간의 본능적이고 자연스러운 몸짓이자 감정 및 내면의 즉각적 표현 수단으로 인식하기 시작한 것이다. 그리고 최근 그것은 ‘지금 여기’에서 ‘지금’의 현재성을 유지하면서 ‘여기(here)’라는 장소성을 ‘모든 곳(everywhere)’으로 확장하는 실험을 꾀하고 있다.

춤의 철학자

그러한 대표적인 예술가는 ‘다큐멘터리 무용’의 개척자이자 ‘생각하는 안무가’ 혹은 ‘춤의 철학자’로 불리는 제롬 벨(Jérôme Bel)이다. 에든버러 페스티벌, 아비뇽 페스티벌과 같은 진보적인 예술행사에 빈번하게 초대받고 있는 그는 퍼포먼스라는 장르 그 자체에 대해 질문을 던지는 개념적인 작품을 하되, 이런 종류의 작품이 흔히 빠지게 되는 함정인 ‘난독성’과 ‘불명료성’을 탈피하기 위해 대중가요, 기성품, 상표 등의 친숙한 대중적인 기표를 사용하고 작품의 이야기 역시 쉽게 예측할 수 있는 구조로 구성해 관객이 퍼포먼스 작품을 쉽게 파악할 수 있도록 돕는다. 이에 더해 신체와 안무, 이 요소가 대치되는 무대, 텍스트 등의 장치들의 재해석을 시도하고 춤이 무대화되는 조건에 초점을 맞춘다. 그러나 무엇보다 그의 작품이 빛을 발하는 지점은 퍼포먼스가 끝난 이후이다. 제롬 벨은 무용에서 나타나는 단순한 움직임에 대한 것이 아니라 “무엇이 몸을 움직이게 하는가?” “춤을 추는 이유는 무엇인가?”라는 가장 원리적인 물음을 관객에게 던지며, 이를 사회 현상과 연결해 사유할 수 있게끔 유도하기 때문이다.

스위스의 장애인 극단 ‘호라’와 함께 작업한 <장애극장>을 예로 들자면, 그는 이 작품에서 학습 장애를 지닌 배우 10여 명의 이야기를 통해 ‘정상성’에 대해 질문했다. 이때 그는 배우들에게 다섯 가지 요구를 주문했는데, 그 첫 번째는 ‘열 명의 배우가 1분 동안 무대에 서 있을 것’이다. 배우들이 불안한 눈빛으로 객석을 바라보거나 아예 객석을 바라보지 않거나 이상한 걸 음걸이로 무대를 오가는 등 정상인과는 다른 어설픈 모습을 드러내도록 해 관객으로 하여금 그들의 겉모습만으로 장애인이라 파악하는 자신의 편견을 깨닫게 하려 했다. 두 번째 지시는 ‘이름과 나이, 직업을 말하시오’로서, 관객들이 살짝 이상하게 느껴지는 배우들의 어조를 듣게 했다. 그 다음 ‘자신이 어떤 장애를 가졌는지 말하시오’라는 세 번째 요구는 지적장애, 다운증후군, 학습 장애, 몽골로이드 등 개인이 생각하는 혹은 그들이 가진 핸디캡을 언급하게 했다. 이렇게 장애에 대한 이야기를 하다, 네 번째 ‘각자 노래를 고르고 스스로 안무를 짜서 자신만의 댄스를 보이는 것’에 와서는, 음악에 완전히 자신을 맡기며 역변하는 그들의 모습을 발견하게 했다. 물론 이들의 안무는 어색하고 우스꽝스러웠지만 그들을 바라보는 외부의 시선에 신경 쓰지 않는 춤사위에서 풍겨 나오는 자유로움은 관객들을 매료시켰다. 마지막 다섯 번째 요구는 ‘이 공연에 대해 어떻게 생각하는지를 답할 것’이었다. 이때 배우들은 대체로 이 공연에 대해 긍정적인 의사 표시를 했지만 그 중간 중간에 ‘동물원’ 같았다거나 ‘기형아쇼’ 같았다고 고백한 이들도 있었다. 이 부분에서 제롬 벨은 자신이 하고 싶은 이야기, 즉 장애를 바라보는 두 가지 시선을 적나라하게 드러내고자 했다. “그들은 공적 영역에 존재하지 않는다. 가늠할 수 없을 정도의, 또 감내할 수도 없는 분리의 벽이 존재한다. 나는 이렇게 저평가된 타자들이 연극을 풍요롭게 할 수 있다는 사실, 그리고 그들의 인간성이 사회 전체에 희망을 안겨주는 것처럼 그들의 개성 속에 연극과 무용의 희망이 담겨 있다는 사실을 보여주고 싶다”라고 밝히며 말이다.

해독 불가능한 ‘놀라운 사건’

제롬 벨이 개념적이고 철학적인 면에서의 전복을 보여주는 안무가라면, 로메오 카스텔루치(Romeo Castellucci)는 무대에서의 파격적 소재와 연출을 보여주는 현재 가장 ‘문제적인 공연예술가’라고 할 수 있다. 르네상스 화가들의 예술로부터 영감을 받은 그는 무대에 빈번하게 천사의 이미지나 중세의 풍경을 등장시킨다. 그러나 그의 작품은 과거 예술의 재현에 치우치기보다는 오히려 이를 사용한다. 예컨대 천사라고 해도 릴케의 가혹한 천사나 암흑 천사, 혹은 비인간적인 천사이다. 즉, 그는 ‘극적 요소’라는 다소 촌스럽게 생각될 수 있는 부분을 탁월하게 사용하고 있는 것이다.

어둠에서 빛으로 천천히 나아가는 무대에서 희미한 형체가 점점 윤곽을 드러내고 그 선이 모여 어떤 ‘변신’하는 신체가 나타나게 연출한 <헤이 걸>은 이러한 카스텔루치의 성향을 잘 드러내는 작품이다. 그는 <헤이 걸>에서 독특한 사운드와 함께 끊임없이 흘러내리는 벗은 몸을 보여주다가 이러한 변신하는 신체가 사라지는 어느 순간 잔 다르크의 은검 혹은 발치에 목이 잘린 머리를 출현시켰다. 그러고는 매우 큰 인형 가면을 쓰고 어둠 속의 울음 소리를 토해내는 장면으로 전환시켰다. 설명에서도 느껴지듯 장면과 장면 사이의 어떤 연속성을 찾을 수 없는 이 작품은 어긋나는 시간 속에서 관람객이 이러한 퍼포먼스를 어떻게 이해하고 이야기해야 하는지 알 수 없게 미궁에 빠트린다. 즉 개연적인 것, 일관적인 것에 관한 공통 감각을 가지고 있는 보통 사람들은 연관이 없어 보이는 이질적인 장면이 접속할 때 그런 출현과 전환을 전혀 이해하지 못하게 되는 것이다. 카스텔루치는 바로 그 감각을 공격한다.

2011년 아비뇽페스티벌에서 선보인 <신의 아들을 바라보는 얼굴의 개념에 대하여>에서도 이러한 그의 개성을 읽어볼 수 있다. 이 작품에서 관객들은 극장에 들어오자마자 무대 위 배경이 되어 있는 거대한 예수의 얼굴 그림과 새하얀 인테리어의 거실을 마주하게 된 후, 공연 내내 거동이 불편한 노인의 대변을 아들이 쉴 새 없이 치우는 장면을 보면서 객석으로 번져가는 역겨운 냄새를 견뎌야만 했다. 이와 함께 수치와 사랑, 좌절과 희생, 비극과 익살의 경계가 무너지며 극대화된 부조리를 경험해야만 했다.

이처럼 무대 위에서 보여지는 카스텔루치의 ‘놀라운 사건’의 연속은 거의 해독할 수 없고 영상, 사운드, 퍼포먼스, 오브제, 설치, 그리고 테크놀로지에 의한 동화적이면서 풍자적이며 기괴하고 웃기면서 마술적인 순간들이 개입하고 있다. 그리고 이러한 패러독스로 점철된 장면들은 끝내 어떻게 할 수 없는 ‘숭고’에까지 치닫게 한다

나는 내가 아니고 그 말은 내 말이 아니다

남아프리카공화국 출신의 윌리엄 켄트리지(William Kentridge)는 카스텔 루치와 유사하게 과거의 예술적 결과물을 풍자적으로 ‘사용’하는 미술가이다. 미술과 영화, 연극 등 전 방위적으로 활동하는 그는 백인가정에서 태어났지만 인종차별에 반대했던 부모의 영향 아래 정치적으로 예민한 시선을 갖게 됐다고 한다. 그런 탓에 그는 설치 무용, 공연, 렉처 퍼포먼스, 다채널 비디오 설치, 공공영역 미술프로젝트 등 다양한 매체를 사용해 식민주의의 압박과 사회적 갈등을 코믹하고도 기묘한 시선으로 그려내고 있다.

"나는 이렇게 저평가된 타자들이 연극을 풍요롭게 할 수 있다는 사실, 그리고 그들의 인간성이 사회 전체에 희망을 안겨주는 것처럼 그들의 개성 속에 연극과 무용의 희망이 담겨 있다는 사실을 보여주고 싶다."

<나는 내가 아니고, 그 말은 내 말이 아니다(I Am Not Me, the Horse Is Not Mine)>는 니콜라이 고골의 단편을 원작으로 한 오페라 무대작품 <코(The Nose)> 제작 과정에서 발췌한 8개의 영상작품이다. 오페라 <코>는 주인공인 하급관리 코발료프가 이발사가 실수로 자른 자신의 코가 높은 계급의 관리로서 독자적인 삶을 살기 시작했음을 발견하면서 벌어지는 일을 다룬 부조리극. 켄트리지는 이를 소재로 선택해 무대에서 1920년대의 러시아 구성주의 스타일의 콜라주와 실루엣 형태의 이미지, 그리고 독특한 흑백의 드로잉으로 표현된 아주 작은 팔다리를 가진 거대한 코를 등장시키고, 이것과 함께 춤추고 사다리를 오르내리는 행위를 반복했다. 여덟 개의 영화 단상들로 이루어진 켄트리지의 렉처와 다양한 매체를 사용한 설치 작품은 한 무대에서 공존하며 기발한 컷 아웃, 프로젝션, 사운드 풍경을 통해 상상과 감각을 확장시킨 것이다. 이러한 렉처 퍼포먼스에는 1920~1930년대 러시아 모더니즘의 흥망성쇠에 대한 관심이 담겨 있는데, 이는 유죄를 부정하는 러시아식 표현인 작품 제목 ‘나는 내가 아니고, 그 말은 내 말이 아니다’에서 잘 드러난다. 켄트리지는 고골의 괴팍한 신체 모티프를 혁명 후의 러시아, 에티오피아와 나미비아에서의 식민주의, 남아프리카공화국의 인종차별정책 등 다양한 역사적 문맥에서 이루어진 제도적 폭력으로 확장했기 때문이다. 또한 그가 시도한 매체들의 혼합은 이중성 혹은 자아의 분리 문제, 나아가 스턴의 <트리스트럼센디>와 세르반테스의 <돈키호테>까지 문학 작품들을 참조하며 내러티브의 역사적 회귀를 시도했다. 이와 같이 켄트리지의 발상은 결국 어떤 것도 새로운 것은 없다는 포스트모더니즘의 문구를 상기시키며, 결국 주어진 것(혹은 문제의식들)을 어떻게든 ‘다시 쓰기’하는 것밖에는 아티스트가 할 수 있는 것은 없는가 하는 묵직한 질문을 던지게 한다.

흔적 없는 퍼포먼스

오늘날 전 세계의 주목을 받으며 2013년 베니스비엔날레 황금사자상 베스트 아티스트를 수상한 영국의 티노 세갈(Tino Sehgal)은 윌리엄 켄트리지가 말하는 주어진 것들을 아주 영리하게 ‘다시 쓰기’ 하는 작가이다. 현대무용과 정치경제학을 전공한 그는 현대미술이 가지고 있는 정치적 이슈들-미술가는 ‘무엇’을 만들어내야 하고 미술관은 ‘무언가’를 보여줘야 한다는 기존 미술 체제의 반대편에 서서 새로운 방법론으로 풀어가고 있다. 이를 위해 자신의 연출 아래 연기를 행하는 퍼포머(배우)들의 움직임과 언어, 노래의 반복, 그리고 관람객의 참여를 의도적으로 요청하는 형식으로 작품을 제시하며 비물질화 전략을 시도한다. 여기에서 비물질화 전략이란 자신의 작품이 전시라는 시공간에서만 존재하고 특징을 가질 수 있도록 퍼포머들의 행위만 있게 할 뿐, 아무것도 만들어내지 않으며 어떠한 흔적도 남기지 않는 것이다. 심지어 퍼포먼스를 보존하기 위해 사용하는 사진이나 영상, 문자 기록물을 모두 거부하면서까지 말이다. 좀 더 부연하자면, 기존의 작가들처럼 어떠한 물질을 변형시켜 조형적 미술작품을 제작하지 않고, 그 대신 연기자(퍼포머)들을 시켜 계속 움직이게 하거나 노래하게 하거나 말 걸게 하면서 그 자체를 작품화하는 식이다. 이는 자본주의적 생산의 원칙, 그리고 정치적 힘의 관계를 통해 미술계의 폐쇄적인 기본 구조를 돌아보게 하며, 물질적 문화 향유에 취한 서구인들의 엘리티즘을 비판하기 위한 도구로 사용된다.

그러한 이유로 세갈의 작업은 종종 표현주의적 스펙터클 혹은 ‘구축된 상황들’의 형태를 취한다. 가령, 박물관 지킴이가 즉흥적인 스트립쇼를 벌인다든가(<Selling Out, 2002>), 예술사적 자료에서 발췌한 각종 키스를 한 커플이 나른하게 실행한다던가(<Kiss, 2003>) 한 것이 그 예이다. 또한 지난해에 열린 55회 베니스 비엔날레에서 작가는 서로 세대가 다른 한 쌍의 해설자들을 전시장에 배치시켜, 물리적 주변 환경의 무관심을 춤과 구호로 해석하게 했다.

이러한 비물질화 방법론을 통해 세갈은 많은 사물과 이미지들로 과포화된 세계에, 작업으로라도 그러한 것을 더하지 않으려 노력한다. 그런데 아이러니하게도 흔적조차 남기지 않은 그의 작품은 미술시장에서 거래되고 있다. 작품 전시장에 공증인과 고객을 불러놓고 작가가 계약서를 낭독한 후 고객이 작품 가격을 지불하고 그 작품이 고객의 소유가 되었음을 공증받는 식으로 말이다. 그리고 그러한 작품들을 사겠다는 컬렉터들이 줄을 서고 있다.

"이러한 비물질화 방법론을 통해 세갈은 많은 사물과 이미지들로 과포화된 세계에, 작업으로라도 그러한 것을 더하지 않으려 노력한다. 그런데 아이러니하게도 흔적조차 남기지 않은 그의 작품은 미술시장에서 거래되고 있다."

1

로메오 카스텔루치의 <Hey Girl!>, 2006 La Societas Raffaello Sanzio ©Romeo Castellucci

2

제롬 벨의 <The show must go on>, 2001 ©eSeL.at8

3

제롬 벨의 <Cour d’honneur>, 2013 아비뇽페스티벌

4

로메오 카스텔루치의 <Hey Girl!>, 2006 La Societas Raffaello Sanzio ©Romeo Castellucci

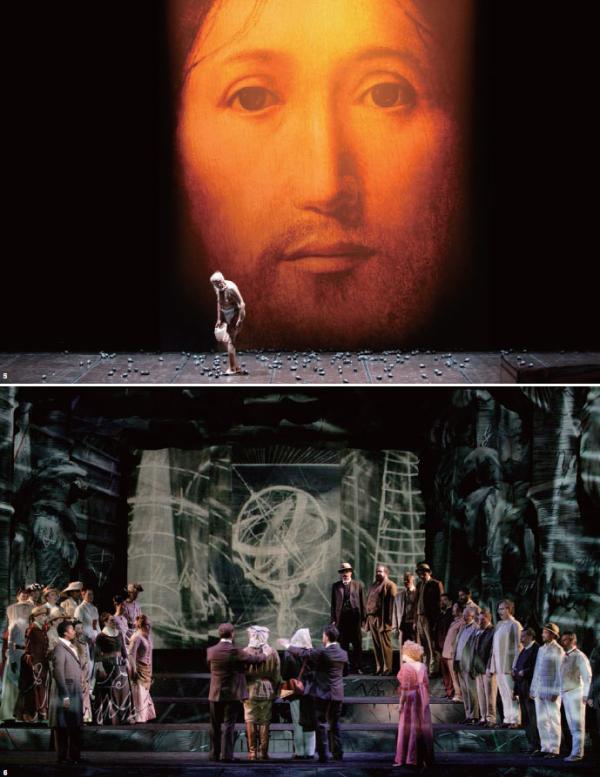

5

로메오 카스텔루치의 <신의 아들을 바라보는 얼굴의 개념에 대하여>, 2011 아비뇽페스티벌 ©Romeo Castellucci

6

윌리엄 켄트리지의 <Magic Flute>, 오페라, 프로젝션, 퍼포먼스. 2005. Le Theatre Royal de la Monnaie ⓒ Johan Jacobs

7

윌리엄 켄트리지(William Kentridge)의 요하네스버그 스튜디오. 2003 Copyright/Courtesy of William Kentridge, 사진 Anne McIlleron

8

티노 세갈의 <The 13th Unilever Series>, 2012. 테이트 모던 터빈 홀

[CONTEMPORARY ART] Performance, Here to Everywhere 퍼포먼스, ‘지금 여기’에서 ‘모든 곳’으로

퍼포먼스 ·

예술 ·

현대 미술 ·

장르 ·

신체 ·

춤 ·

해독 ·