지난 8월 17일, 미국의 IAB(Interactive Advertising Bureau)¹는 HTML5²가 플래시(Flash)를 대체할 디지털 마케팅의 새로운 표준임을 공식화했다. 연일 쏟아지는 업계 관련 뉴스 속에서 자칫 흘려보낼 수 있었던 이 소식에 유독 눈길이 머물렀다. 광고와 마케팅, 그리고 기술이 교차하는 지점에서 치열하게 고민과 자아성찰을 하며 느낀 점들이 떠올랐기 때문이다.

1. 전 세계 디지털 마케팅 업계를 대표하는 비영리 단체.

1996년 미국 뉴욕에서 창립했으며 특히 미주와 유럽에서는 업계 표준 및 정책 설정, 각종 연구·세미나·교육 실시 등으로 공신력이 높다.

2. Hyper Text Markup Language 5

문서는 물론 그림, 동영상, 음악 실행도 가능하다. HTML5로 웹사이트를 만들면 플래시나 액티브X와 같은 플러그인(Plug-In)을 별도로 설치할 필요가 없다. 모바일에서는 iOS나 안드로이드 등의 구분 없이 모두 호환이 가능하다.

글 ┃ 박종호 이노션 Data Analytics팀 차장

플래시에 대한 생각(Thoughts on Flash)

기술적인 이야기만 늘어놓으려는 건 아니다. 다만 오랜 시간 우리 곁에 있었기 때문에 그 이름이 꽤나 친숙한 플래시가 왜 HTML5에 자리를 내주어야 하는지 짚고 넘어갈 필요는 있다. 여기에는 플래시에 대한 이슈를 다룰 때마다 어김없이 등장하는 스티브 잡스의 일화가 큰 도움이 된다.

아이패드 출시 직후인 2010년 4월, 잡스는 애플 웹사이트에 ‘플래시에 대한 생각(Thoughts on Flash)’이라는 장문의 글을 게재하며 플래시에 확실히 등을 돌렸다. HTML5나 CSS, 자바스크립트(JavaScript)와 같은 웹 표준 기술이 아니고, PC 시대에 개발한 프로그램이라 모바일에서는 제대로 작동하지 않는 점, 취약한 보안 등이 그 근거였다.

잡스가 무엇보다 중요하다고 강조한 내용은 바로 개발자들이 애플 iOS 플랫폼의 장점을 마음껏 활용해 앱을 개발하는 데 플래시가 걸림돌이 된다는 사실이었다. 즉, iOS를 비롯한 여타의 플랫폼들이 어떤 기술적 진보를 이루었는지 살피고 각각의 특성에 맞게 최적화하려는 노력보다 “가장 낮은 수준의 공통분모 안에서만 개발이 가능(Developers only have access to the lowest common denominator set of features)”하게 함으로써 하향 평준화를 초래한다는 주장이었다.

너무나 익숙하고 당연하게 플래시를 활용해 온 개발자 진영 등 한동안 불만을 토로하는 사람들도 많았다. 하지만 결국 아이폰, 아이패드 등 iOS 기기에서 플래시를 차단한 잡스의 강경한 태도는 웹 표준에 대한 논의를 촉발하는 기폭제 역할을 했다. 구글이 이 흐름에 동참했고, 결국 어도비(Adobe)는 2012년에 구글 안드로이드 OS용 플래시 개발을 중지했다.

익숙함과의 이별

어느덧 5년이 지나 잡스는 세상을 떠났고, 그 사이 웹 기술은 새로운 시대를 맞이했다. 모바일이 주류로 자리 잡으며 그 속도는 더 빨라졌다. 지난해 10월, 전 세계 웹 표준을 개발하는 W3C(World Wide Web Consortium)가 HTML5 표준 권고안을 발표하고, 마이크로소프트는 그 웹 표준에 맞춘 새로운 웹브라우저 엣지(Edge)를 내놓으며 인터넷 익스플로러(Internet Explorer)에만 얽매여 있다는 비난에 마침내 답을 했다.

신기술을 받아들이는 데 소극적이라는 평을 듣는 광고계도 올 1월 유튜브가 플래시 활용 중단을 선언하며 그제야 발걸음이 빨라졌다. 콘텐츠 제작에 쓰이던 플래시가 사라지면 그와 관련한 업무 프로세스는 물론 인력 운용과 투자 영역에까지 큰 변화가 불가피하기 때문이다. 포레스터 리서치(Forrester Research)의 제프리 해먼드(Jeffrey Hammond)는 “수많은 사이트가 이미 HTML5로 전환했다. 아직도 플래시가 주류인 곳은 광고계뿐”이라며 재촉하기까지 했다.

광고(Ad)와 기술(Technology)

한 나라도, 업계도, 회사도, 그리고 사람도 지속 가능하다고 믿던, 기존에 기득권을 누리던 영역이 위태롭다고 느끼면 특유의 논리로 무장한 도그마에 빠져 방어하려고만 하기 마련이다. 인간인 이상 자연스러운 일이다. 만약 내가 10년간, 20년간 플래시에만 익숙했던 개발자나 디자이너라면 새로운 업계 표준을 순순히 받아들일 수 있을까. 반대로 오랜 세월 당연하게 통용되고 있는 플래시가 내가 추구하는 비전과 맞지 않는다면 스티브 잡스처럼 올곧게 아니라고 말할 수 있을까.

플래시의 사례로 이야기를 풀었지만 우리가 몸담고 있는 이 광고 업계만 해도 이와 유사한 경우가 많고, 계속 기술이 발전하면서 당연하다고 생각했던 것들이 당연하지 않게 될수록 이런 현상은 더욱 촉진될 것이 분명하다. 변화를 최소화하려는 본성이 인지상정이긴 하나 언제까지나 거기에만 머무를 수 없는 이유가 바로 여기에 있다.

광고와 마케팅, 기술이 언제부터 이 글의 대주제처럼, AdTech과 MarTech처럼 함께 어울리는 사이가 되었을까. 아직도 이런 신조어가 불편하게 느껴지는가. 그렇다면 먼저 익숙함의 강박증에서 벗어나야 한다. 쉴 새 없이 등장하는 새로운 기술, 우리의 눈을 현혹하는 신기한 기법을 좇는 것도 필요하지만 무엇보다 자기 자신을 낯설게 함으로써 낯선 것과 마주하는 것을 두려워하지 않게 마음을 다잡는 게 우선이다.

#FirstFollower

삼성이 Fast follower의 대명사로 불리며 First mover인 애플과 한창 대립할 때 그 의미가 다소 퇴색되기도 했지만 지금 우리나라 광고, 마케팅 업계에 이보다 절실한 키워드가 또 있을까 싶다.

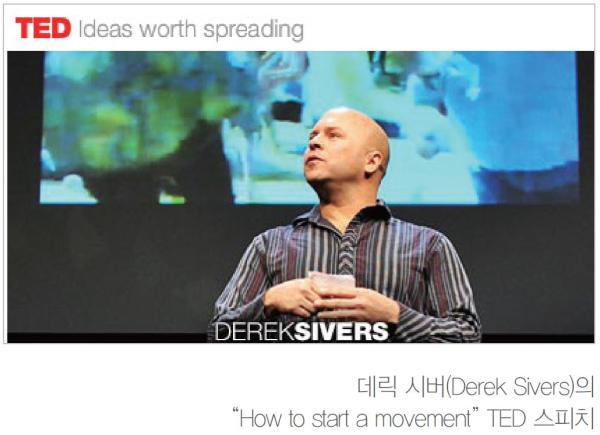

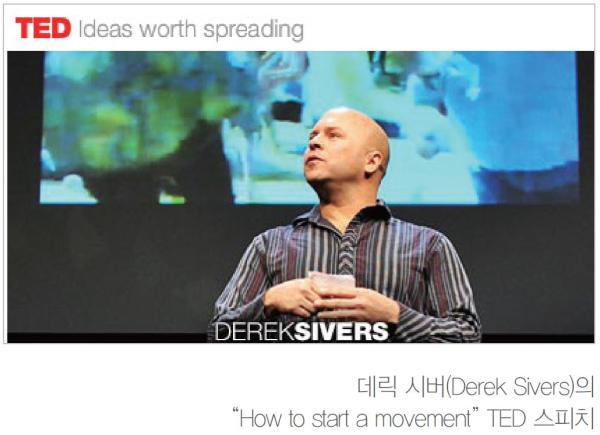

데릭 시버(Derek Sivers)의 “How to start a movement”라는 TED 스피치 영상을 보면 ‘First follower theory’란 이름으로 이 개념을 재미있게 설명해 준다. 위험과 부담을 안고 처음 움직인 First mover에 신뢰를 보내고 그를 리더로 인정하면서 두 번째, 세 번째 Follower를 끌어들여 모멘텀을 만드는 첫 번째(First) Follower의 중요성을 그는 거듭 강조한다.

1. We're told we all need to be leaders, but that would be really ineffective.

(우리는 모두 리더를 원하지만 그것만큼 효과적이지 못한 것도 없다).

2. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow.

( 변화를 이끌어 내려면 과감히 First mover를 따르고 어떻게 따라야 하는지 다른 이들에게 보여줘야 한다).

3. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in.

( 멋진 일을 홀로 하고 있는 누군가를 발견한다면 용감히 나서서 동참하는 첫 번째 존재가 되자).

말이 쉽지 어떤 분야에서 First mover, 즉 선구자가 되려면 그만큼 고난이 따르는 법이다. 특히 시장 규모에 비해 규제가 많고 기업 내 의사결정이 더딘 우리나라 광고계에서는 현실적으로 선진 시장의 흐름을 주시하다가 결단력 있게 따르는 First follower부터 계속 나와야 한다.

사실 우리 주변에는 진작에 떠나보냈어야 할 플래시와 그 자리를 대체할 HTML5와 같은 존재가 곳곳에 있다. 낯선 것과 자연스럽게 마주하는 마음가짐은 이런 존재를 발견하고 다양한 깨달음과 솔루션을 찾는 밑바탕이 되며, First follower로 가는 핵심 연결고리가 된다. 플래시의 퇴장을 곱씹어 보며 다시 한 번 익숙함과 거리를 둘 것을 다짐해 본다.

박종호 이노션 Data Analytics팀 차장

1. 전 세계 디지털 마케팅 업계를 대표하는 비영리 단체.

1996년 미국 뉴욕에서 창립했으며 특히 미주와 유럽에서는 업계 표준 및 정책 설정, 각종 연구·세미나·교육 실시 등으로 공신력이 높다.

2. Hyper Text Markup Language 5

문서는 물론 그림, 동영상, 음악 실행도 가능하다. HTML5로 웹사이트를 만들면 플래시나 액티브X와 같은 플러그인(Plug-In)을 별도로 설치할 필요가 없다. 모바일에서는 iOS나 안드로이드 등의 구분 없이 모두 호환이 가능하다.

글 ┃ 박종호 이노션 Data Analytics팀 차장

플래시에 대한 생각(Thoughts on Flash)

기술적인 이야기만 늘어놓으려는 건 아니다. 다만 오랜 시간 우리 곁에 있었기 때문에 그 이름이 꽤나 친숙한 플래시가 왜 HTML5에 자리를 내주어야 하는지 짚고 넘어갈 필요는 있다. 여기에는 플래시에 대한 이슈를 다룰 때마다 어김없이 등장하는 스티브 잡스의 일화가 큰 도움이 된다.

아이패드 출시 직후인 2010년 4월, 잡스는 애플 웹사이트에 ‘플래시에 대한 생각(Thoughts on Flash)’이라는 장문의 글을 게재하며 플래시에 확실히 등을 돌렸다. HTML5나 CSS, 자바스크립트(JavaScript)와 같은 웹 표준 기술이 아니고, PC 시대에 개발한 프로그램이라 모바일에서는 제대로 작동하지 않는 점, 취약한 보안 등이 그 근거였다.

잡스가 무엇보다 중요하다고 강조한 내용은 바로 개발자들이 애플 iOS 플랫폼의 장점을 마음껏 활용해 앱을 개발하는 데 플래시가 걸림돌이 된다는 사실이었다. 즉, iOS를 비롯한 여타의 플랫폼들이 어떤 기술적 진보를 이루었는지 살피고 각각의 특성에 맞게 최적화하려는 노력보다 “가장 낮은 수준의 공통분모 안에서만 개발이 가능(Developers only have access to the lowest common denominator set of features)”하게 함으로써 하향 평준화를 초래한다는 주장이었다.

너무나 익숙하고 당연하게 플래시를 활용해 온 개발자 진영 등 한동안 불만을 토로하는 사람들도 많았다. 하지만 결국 아이폰, 아이패드 등 iOS 기기에서 플래시를 차단한 잡스의 강경한 태도는 웹 표준에 대한 논의를 촉발하는 기폭제 역할을 했다. 구글이 이 흐름에 동참했고, 결국 어도비(Adobe)는 2012년에 구글 안드로이드 OS용 플래시 개발을 중지했다.

익숙함과의 이별

어느덧 5년이 지나 잡스는 세상을 떠났고, 그 사이 웹 기술은 새로운 시대를 맞이했다. 모바일이 주류로 자리 잡으며 그 속도는 더 빨라졌다. 지난해 10월, 전 세계 웹 표준을 개발하는 W3C(World Wide Web Consortium)가 HTML5 표준 권고안을 발표하고, 마이크로소프트는 그 웹 표준에 맞춘 새로운 웹브라우저 엣지(Edge)를 내놓으며 인터넷 익스플로러(Internet Explorer)에만 얽매여 있다는 비난에 마침내 답을 했다.

신기술을 받아들이는 데 소극적이라는 평을 듣는 광고계도 올 1월 유튜브가 플래시 활용 중단을 선언하며 그제야 발걸음이 빨라졌다. 콘텐츠 제작에 쓰이던 플래시가 사라지면 그와 관련한 업무 프로세스는 물론 인력 운용과 투자 영역에까지 큰 변화가 불가피하기 때문이다. 포레스터 리서치(Forrester Research)의 제프리 해먼드(Jeffrey Hammond)는 “수많은 사이트가 이미 HTML5로 전환했다. 아직도 플래시가 주류인 곳은 광고계뿐”이라며 재촉하기까지 했다.

광고(Ad)와 기술(Technology)

한 나라도, 업계도, 회사도, 그리고 사람도 지속 가능하다고 믿던, 기존에 기득권을 누리던 영역이 위태롭다고 느끼면 특유의 논리로 무장한 도그마에 빠져 방어하려고만 하기 마련이다. 인간인 이상 자연스러운 일이다. 만약 내가 10년간, 20년간 플래시에만 익숙했던 개발자나 디자이너라면 새로운 업계 표준을 순순히 받아들일 수 있을까. 반대로 오랜 세월 당연하게 통용되고 있는 플래시가 내가 추구하는 비전과 맞지 않는다면 스티브 잡스처럼 올곧게 아니라고 말할 수 있을까.

플래시의 사례로 이야기를 풀었지만 우리가 몸담고 있는 이 광고 업계만 해도 이와 유사한 경우가 많고, 계속 기술이 발전하면서 당연하다고 생각했던 것들이 당연하지 않게 될수록 이런 현상은 더욱 촉진될 것이 분명하다. 변화를 최소화하려는 본성이 인지상정이긴 하나 언제까지나 거기에만 머무를 수 없는 이유가 바로 여기에 있다.

광고와 마케팅, 기술이 언제부터 이 글의 대주제처럼, AdTech과 MarTech처럼 함께 어울리는 사이가 되었을까. 아직도 이런 신조어가 불편하게 느껴지는가. 그렇다면 먼저 익숙함의 강박증에서 벗어나야 한다. 쉴 새 없이 등장하는 새로운 기술, 우리의 눈을 현혹하는 신기한 기법을 좇는 것도 필요하지만 무엇보다 자기 자신을 낯설게 함으로써 낯선 것과 마주하는 것을 두려워하지 않게 마음을 다잡는 게 우선이다.

#FirstFollower

삼성이 Fast follower의 대명사로 불리며 First mover인 애플과 한창 대립할 때 그 의미가 다소 퇴색되기도 했지만 지금 우리나라 광고, 마케팅 업계에 이보다 절실한 키워드가 또 있을까 싶다.

데릭 시버(Derek Sivers)의 “How to start a movement”라는 TED 스피치 영상을 보면 ‘First follower theory’란 이름으로 이 개념을 재미있게 설명해 준다. 위험과 부담을 안고 처음 움직인 First mover에 신뢰를 보내고 그를 리더로 인정하면서 두 번째, 세 번째 Follower를 끌어들여 모멘텀을 만드는 첫 번째(First) Follower의 중요성을 그는 거듭 강조한다.

1. We're told we all need to be leaders, but that would be really ineffective.

(우리는 모두 리더를 원하지만 그것만큼 효과적이지 못한 것도 없다).

2. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow.

( 변화를 이끌어 내려면 과감히 First mover를 따르고 어떻게 따라야 하는지 다른 이들에게 보여줘야 한다).

3. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in.

( 멋진 일을 홀로 하고 있는 누군가를 발견한다면 용감히 나서서 동참하는 첫 번째 존재가 되자).

말이 쉽지 어떤 분야에서 First mover, 즉 선구자가 되려면 그만큼 고난이 따르는 법이다. 특히 시장 규모에 비해 규제가 많고 기업 내 의사결정이 더딘 우리나라 광고계에서는 현실적으로 선진 시장의 흐름을 주시하다가 결단력 있게 따르는 First follower부터 계속 나와야 한다.

사실 우리 주변에는 진작에 떠나보냈어야 할 플래시와 그 자리를 대체할 HTML5와 같은 존재가 곳곳에 있다. 낯선 것과 자연스럽게 마주하는 마음가짐은 이런 존재를 발견하고 다양한 깨달음과 솔루션을 찾는 밑바탕이 되며, First follower로 가는 핵심 연결고리가 된다. 플래시의 퇴장을 곱씹어 보며 다시 한 번 익숙함과 거리를 둘 것을 다짐해 본다.

박종호 이노션 Data Analytics팀 차장